こんにちは。整体サロンpirka-ピリカ-の山田です。

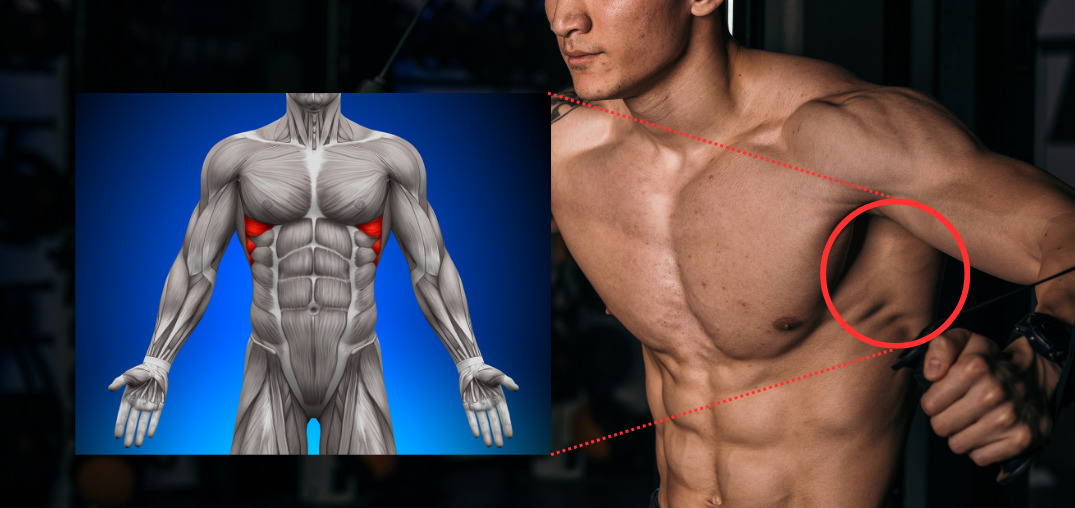

前鋸筋は、肩甲骨の安定性と運動制御において重要な役割を果たす筋であり、臨床現場においても注目される筋肉の一つです。特に肩関節障害や投球障害、頚部や腰部に関連する運動連鎖の問題にも深く関与しています。

本記事では、前鋸筋の解剖学的特徴や機能、臨床的有用性について解説していこうと思います。

整体師、柔道整復師、理学療法士、鍼灸師、セラピスト、トレーナーといった身体についての専門職の方々の臨床への一助になれば幸いです。

目次

前鋸筋の解剖学的基礎

前鋸筋は胸郭外側に位置している筋肉です。まずは教科書的な解剖学的基礎を確認しましょう。

起始:第1〜第9肋骨の外側面

停止:肩甲骨の内側縁全体

支配神経:支配神経は長胸神経(C5〜C7)

作用:肩甲骨の外転・上方回旋・後傾

特徴的なのは「のこぎり歯状」の形態であり、これが筋の名称の由来となっています。

支配神経は長胸神経(C5〜C7)であり、この神経損傷によって「肩甲骨の翼状肩甲」が発生することは臨床的に広く知られています。

また前鋸筋は解剖学的に3つの部分に分類され、上部・中部・下部でそれぞれ役割が異なるとされています。

上部線維は肩甲骨の上方回旋や挙上、中部線維は肩甲骨の外転、下部線維は肩甲骨の上方回旋や後傾に寄与します。この多様な役割が、肩甲帯の安定性に大きな意味を持ちます。

論文による前鋸筋の機能形態の特徴

続いては教科書に記載されているより詳細な前鋸筋の機能形態の特徴について解説していきます。

※御検体の前鋸筋を観察した論文を参考にしています。

◆上部

停止部は上角の内側面まで付着している。他の筋束よりも厚く重なりがあり独立性がある(筋力が強い)

支配神経は長胸神経の他にも菱形筋枝(C4C5からの枝。肩甲背神経にも枝を伸ばす)からの枝が伸びている。この菱形筋枝は神経走行において、中斜角筋を貫いている個体が存在する為、中斜角筋の緊張のよって前鋸筋の緊張を起こす可能性がある。

◆中部

停止部は肩甲骨内側縁に付着している。筋走行は水平に走行しており、単純な肩甲骨外転の作用を持つと考えられる。

神経走行は内側の筋腹から入り停止部へ伸びている。

◆下部

停止部は肩甲骨下角内側へ付着している。内側まで筋の付着が見られる事から上方回旋時に強くはたらくと考えられる。

神経走行は筋腹中央から入り込み、近位遠位へ向けて枝を伸ばす。

また肋間神経と分合があり、4〜9肋間神経外肋間筋枝の関与がある。(70%)

この事から前鋸筋下部繊維は呼吸による影響を受ける可能性が示唆される。

臨床的有用性とリハビリテーション

前鋸筋は投球動作やオーバーヘッドスポーツにおいて、前鋸筋の機能不全は肩関節障害のリスク因子となることが複数の研究で報告されています。(投球動作のコッキング期からフォロースルー期にかけて肩甲骨を安定化させる役割)

また前鋸筋の機能低下は、肩甲骨の安定性を欠くことでインピンジメント症候群や回旋筋腱板損傷に繋がることも指摘されています。

臨床への活用としては上部に関しては中斜角筋との関連が考えられるため、頚部のアプローチを検討することも重要であると考えられます。他にも下部に関しては肋間神経との関わりも見られる為、胸郭の可動性に関しても観察・アプローチの対象になるでしょう。

リハビリトレーニングに関してはプッシュアップ・プラスダイナミックハグ・ウォールスライドなどの運動療法が有名であり、運動療法を通して筋の活性を促すのが主流と言われています。

・ダイナミックハグ(dynamichug):肩甲骨外転と上方回旋を促す運動です。物をハグする動作で大きく行うことで肩甲骨の可動域を最大まで使用する事ができます。

・ウォールスライド(wallslide):肩甲骨後傾と上方回旋を同時に誘導できる運動です。壁に向かって肘を付き(肩関節3dポジション)屈曲90度から最終屈曲域までの動かします。

まとめ

どうでしたでしょうか?

近年は3D動作解析や超音波画像診断を用いた研究が進み、前鋸筋の動的役割や他筋との協調運動がより明らかになりつつあります。施術家としては、前鋸筋の単独評価にとどまらずに肩甲骨運動全体の中での機能を考えて、個々の運動パターンに応じたアプローチを構築していく必要があります。

今回ご紹介した前鋸筋の解剖学に関して何か皆さんの臨床へ活用できる内容があると嬉しいです。