こんにちは。整体サロンpirka-ピリカ-の山田です。

烏口腕筋は、上肢帯の中でも比較的小さな筋でありながら、肩関節機能の安定性と運動制御において極めて重要な役割を果たす筋です。

肩関節に関係する筋肉としては一般的には三角筋やローテータカフなどが代表的ですが、実際の臨床現場では肩前方部痛や肩関節の運動制限、あるいはインピンジメント症候群などに影響を与えるケースが多く報告されています。

本記事では、烏口腕筋の解剖学的基礎、アプローチ方法をご紹介していきたいと思います。

整体師、柔道整復師、理学療法士、鍼灸師、セラピスト、トレーナーといった身体についての専門職の方々の臨床への一助になれば幸いです。

目次

烏口腕筋の解剖学的基礎

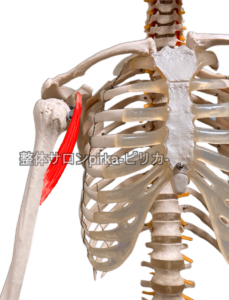

烏口腕筋は肩甲骨の烏口突起から起始し、上腕骨の中央内側部へ停止します。

烏口腕筋の停止部は個体差が大きく、一部の症例では肩関節包への直接的な線維連結がみられたという報告もあり、肩前方の支持構造の一部としても重要であると考えられています。

停止:上腕骨の中央内側部

神経支配:筋皮神経(C5〜C7)

作用:肩関節屈曲・内転、肩関節の安定化

烏口腕筋の機能形態の詳細

烏口腕筋の位置関係上、筋皮神経がこの筋を貫通するように走行しています。

過度な筋緊張や損傷によって前腕の感覚障害や上腕前面の放散痛を引き起こすこともあります。

また肩関節の烏口腕筋は肩関節の屈曲動作(特に0〜60度の範囲)において、上腕二頭筋短頭と協調して動作をサポートするはたらきがあります。特に低負荷での肩屈曲動作時に烏口腕筋の筋活動が顕著で、前鋸筋や小胸筋との協調性とともに肩前方安定性に寄与していることが示されています。

臨床的には、デスクワークやスマートフォン使用などで肩関節が前方に偏位した姿勢(いわゆる巻き肩姿勢)が持続する場合、烏口腕筋が短縮、もしくは過活動を起こすことが多いです。

烏口腕筋などの肩関節前方組織の緊張が高まると、肩峰下インピンジメントや上腕二頭筋腱炎の誘発要因となるので施術アプローチの対象の一つになります。

烏口腕筋の評価・アプローチ

次は烏口腕筋の評価とアプローチについて触れていきたいと思います。

触診と筋緊張評価

烏口腕筋は烏口突起近くでは大胸筋と重なり上腕骨内側では上腕二頭筋に大部分が重なっている為、触診がやや難しい筋です。

ですので対象者を仰臥位または座位にして肩関節を軽度屈曲・外転させた状態で、烏口突起直下を触診しましょう。過緊張していると触診時に上腕前内側に放散痛が出る事があるので注意が必要です。

アプローチ方法と治療方針の決め方

烏口腕筋の短縮に対しては、肩関節伸展位・外転位での静的ストレッチが簡単で有効なアプローチ方法です。

押圧でアプローチをかける場合は表層の筋肉を避けて刺激を加えるようにするのがポイントです。

機能低下に対しては、肩屈曲動作での等尺性収縮トレーニング(例:壁押し動作)やチューブトレーニングが有効であると言われています。軽負荷下での反復運動によって肩関節の安定化筋群全体の筋出力向上に寄与することが示されているので、高重量ではなく軽負荷でのトレーニングを意識して行うのが望ましいでしょう。

烏口腕筋に関連する肩周辺の症状は様々な要因が重なって起こることが多いため、烏口腕筋は単独で治療対象とするよりも、肩前方機能ユニット(上腕二頭筋短頭・小胸筋・烏口突起周囲組織)の一部としてアプローチする方が効果的です。

ただ、肩関節周囲筋としてあまり名前が上がらない筋肉ですが肩関節の安定性に寄与している事は分かっているのでアプローチの一つして施術家の頭の中には入れておくと施術の幅が広がるかと思います。

まとめ

どうでしたでしょうか?

烏口腕筋は正直マイナーな筋ですが、肩前方の安定性と痛みの発生に深く関与しています。

解剖学の知識と筋連鎖の理解をもとに過緊張・筋力低下・神経圧迫など多角的な評価をして施術に取り組むことで、より精密な臨床判断が出来るようになるはずです。

この記事が、身体についての専門職の方々の臨床への一助になれば幸いです。