こんにちは。整体サロンpirka-ピリカ-の山田です。

肩関節は、人体において最も可動域の広い関節の一つですが、その関節の構造上、不安定な関節の一つでもあります。

実際、肩の安定性を担う大きな要因の一つがローテータカフ(棘上筋、棘下筋、小円筋、肩甲下筋)であり、これらの筋腱群とその付随構造が肩の動きを支えて安定性を高めています。

本記事では、ローテータカフの基礎知識(解剖・生理・機能)と、臨床現場における有用性を整理しつつ、解説していこうと思います。

整体師、柔道整復師、理学療法士、鍼灸師、セラピスト、トレーナーといった身体についての専門職の方々の臨床への一助になれば幸いです。

目次

ローテータカフの解剖学的基礎

ローテータカフを構成する4筋は以下の通りです。

棘下筋:肩甲骨棘下窩起始→上腕骨大結節後外側停止

小円筋:肩甲骨外側縁起始→上腕骨大結節後面停止

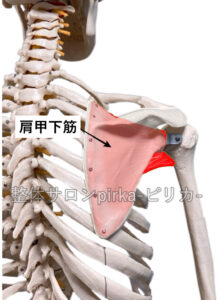

肩甲下筋:肩甲骨肩甲下窩起始→上腕骨小結節付近停止

停止:上腕骨の大結節

神経支配:肩甲上神経(C4~C6)

作用:上腕の外転

停止:上腕骨の大結節

神経支配:肩甲上神経(C4~C6)

作用:上腕の外旋

停止:上腕骨の大結節

神経支配:腋窩神経(C5~C6)

作用:上腕の外旋

停止:上腕骨の小結節

神経支配:肩甲下神経(C5~C6)

作用:上腕の内旋

この4つの筋肉は肩甲骨から上腕骨へと走行しており、肩の安定性および運動に関わります。

ローテータカフの機能形態の特徴とリハビリテーション

ローテータカフの主要な機能は、上腕骨頭を肩甲骨の関節窩に押しつけ、肩関節の安定性を維持することです。

一定の筋収縮だけではなく、同じ筋肉内に繊維群が複数あり、その各線維群ごとに異なる作用・モーメントアーム・筋活動パターンを持っており、より精緻な機能分化がされていることも報告されています。

ローテータカフの損傷(腱板損傷)は、加齢による変性や過使用・外傷性要因などによって起こりやすく、60歳以上では60 %以上で起こるとも言われています。腱板損傷になると肩痛・夜間痛・挙上制限・結帯動作制限・筋力低下(特に外旋・外転時)などの症状が起こります。

ローテータカフの機能低下や損傷が原因だと考えられる場合は

・肩の可動域

・筋力(MMT)

・肩甲骨の動き(肩甲骨‐上腕骨リズムや肩甲骨単体の可動性)

・体幹部の安定性と可動性(胸郭の可動性、体幹の安定性や肩関節の動的安定性)

・動作時痛・夜間痛などの症状の発生パターン

などは最低限確認するようにしましょう。

これらを統合的に捉えることで、施術やリハビリテーションの優先順位や治療方針を立てやすくなります。

リハビリテーションの実際

また臨床的なリハビリテーションは順番を意識して行うと良いでしょう。

②中期→筋力強化と協調運動

③後期→日常動作を含む動作の獲得

初期はとにかく疼痛が強い場合が多いので、筋緊張の緩めたり物療を使用して、疼痛をコントロールしながら可動域を確保することが重要です。

中期になってくると次に必要なのは筋力強化による安定性と肩甲帯を含む複数筋の協調性の獲得です。ゴムバンドやダンベル、バランスディスクなどを使用し、低負荷でのトレーニングが推奨されます。

後期は日常生活での動きを取り入れつつ、実際の生活の動作での可動域改善や疼痛抑制を行っていきましょう。

まとめ

どうでしたでしょうか?

ローテータカフは、肩関節の安定性と可動性を両立させる鍵的構造であり、日常生活においてもスポーツにおいても極めて重要な部位の一つです。

整体・鍼灸・理学療法・トレーニング現場においてローテータカフを細かく観察し、的確に施術やリハビリテーションを提供できることはお客様に安心感を与えることができます。

まずは個人の症状を基に、解剖学の基本を押さえて一つ一つの筋に対して個別にアプローチをかけられるようになっていきましょう。

この記事が、身体についての専門職の方々の臨床への一助になれば幸いです。