こんにちは。整体サロンpirka-ピリカ-の山田です。

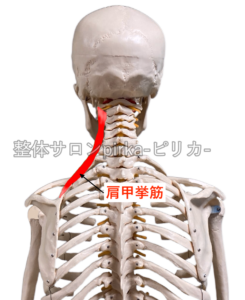

肩甲挙筋は頚部から肩甲骨へ付着している筋肉です。

肩こりや背部痛など多くの症状に関係している筋肉で臨床的にもアプローチの選択肢に頻繁に挙げられる筋肉の一つです。

今回は肩甲挙筋の機能解剖とその役割や臨床でのアプローチ方法などを専門家視点で解説していきます。

整体師、柔道整復師、理学療法士、鍼灸師、セラピスト、トレーナーといった身体についての専門職の方々の臨床への一助になれば幸いです。

目次

肩甲挙筋の解剖学基礎

肩甲挙筋は、頚椎上部から肩甲骨内側上角近辺に付着する筋です。

作用としては肩甲骨挙上・肩甲帯の安定・頚部運動(側屈・回旋・伸展)にも寄与します。

停止:肩甲骨上角

神経支配:副神経、C3~C4

作用:肩甲骨を上内側へ引き下角を内側に動かす

筋膜の繋がりによって肩甲骨の位置制御や肩関節挙上時の安定筋としても機能する筋肉です。

肩甲挙筋の臨床的な機能解剖と詳細

肩甲挙筋が臨床的に関与する状況は多岐にわたります。

頚部痛、肩甲帯痛、肩関節や肩甲胸郭関節の可動域異常、トリガーポイント症状などが報告されています。

例えば、慢性の頚部痛患者では上部僧帽筋・肩甲挙筋・胸鎖乳突筋の硬さ(剪断波速度・弾性率)が、無症状対照群よりも有意に高かったという報告があります。

※痛み強度・障害度と硬さとの相関は明らかではなく、「硬さ=痛み」ではないことに注意。

他にも肩甲挙筋の起始停止部であるC1〜C4・肩甲骨下角部に対して指圧や鍼治療を行うと、頭部・頚部への放散痛が現れることがあり、トリガーポイントとして治療に使用されることもあります。

また臨床では起始停止から頚椎間の圧迫にも関連しますので、上肢の症状や頚部神経支配領域の神経痛へのアプローチとしての選択肢にもなり得ます。

肩甲挙筋の緊張および硬結の検査方法

次に肩甲挙筋の緊張や硬結があるかの検査方法について触れていきます。

触診では肩甲骨内側上角部、肩甲骨内側縁上部(肩甲骨上角~肩甲骨棘の根元)付近に圧痛点・硬結がないか確認しましょう。このポイントが肩甲挙筋症候群の典型部位です。

またストレッチでの確認方法は肩甲骨を下制(肩を下げた状態)し頚部を反対側屈・回旋、屈曲させることで肩甲挙筋が伸長されるかを確認しましょう。

他にも頚部前傾・肩甲帯挙上・肩内転・肩甲上方回旋制限・肩甲骨外転制限などのチェックで他部位含めての可動性の確認をして、姿勢のチェック(肩をすくめた姿勢・長時間の肩内転・スマホ操作など)で姿勢評価を行い、機能障害の有無や日常での負荷を施術へ反映できるようにしましょう。

まとめ

肩甲挙筋は、頚部痛、肩甲帯痛、肩関節や肩甲胸郭関節の可動域異常、トリガーポイント症状など、多くの障害に関与し得る筋肉です。

比較的表層の筋肉でもありアプローチしやすい筋肉でもあるので、基礎的な解剖学をしっかりと頭に入れた上で臨床で活用していきましょう。

この記事が身体についての専門職の方々の臨床への一助になれば幸いです。